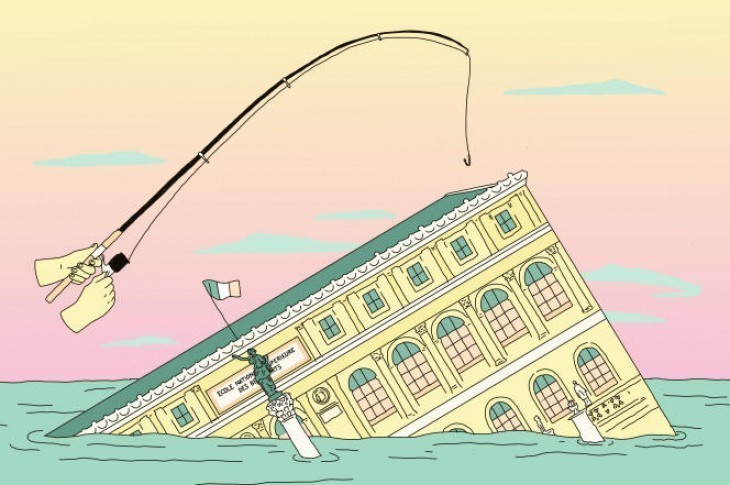

Un rapport de la Cour des comptes estime qu’une profonde réforme de ces établissements publics est nécessaire.

Des écoles « dispersées », des mutualisations entre les établissements « limitées », des formations « onéreuses » pour la collectivité, une ouverture sociale faible, un manque de suivi des diplômés… Les rapports de la Cour des comptes ne sont jamais tendres, et celui qui porte sur l’enseignement supérieur en arts plastiques, publié fin janvier, n’échappe pas à la règle.

Les magistrats de la rue Cambon ont dressé un état des lieux de la dizaine d’écoles nationales (l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, l’Ecole nationale supérieure de création industrielle…) ainsi que des 34 écoles territoriales disséminées en France. Doivent-elles se réformer de pied en cap ? Si de nombreux acteurs du secteur reconnaissent la nécessité d’une reprise en main, ils craignent une réforme comptable, éloignée des spécificités d’un secteur à part.

Faible taux d’insertion

Parmi les multiples critiques formulées dans le rapport figure le manque de réflexion sur l’avenir de ces étudiants, une fois leur diplôme obtenu. Que deviennent les 11 000 jeunes formés chaque année dans les 44 écoles d’art du territoire ? Leur suivi post-diplôme est « décevant au regard de l’exigence et du coût des formations », estime la Cour des comptes. « Il apparaît que les écoles d’art suivent de façon très approximative l’insertion », bien que le coût annuel de formation pour la collectivité soit de l’ordre de 18 000 euros pour les Beaux-Arts, les Arts décoratifs et l’Ensci, trois écoles publiques parisiennes. Une somme divisée par trois pour certaines écoles territoriales, qui dépendent essentiellement d’un financement local.

Une enquête annuelle menée par le ministère de la culture révèle les difficultés que rencontrent les jeunes. 55 % déclarent « avoir été freinés dans leurs recherches par la faiblesse des offres en adéquation avec le diplôme ». Et en matière de rémunération, 62 % des jeunes actifs issus de la filière arts plastiques perçoivent un revenu net annuel inférieur à 15 000 euros. « Mais on n’entre pas dans cette filière pour faire de l’argent », rappelle Corentin Le Bihan, étudiant au sein de l’Ecole supérieure d’art de Cambrai.

« Nos étudiants savent très bien qu’en faisant le choix de cette filière, leur avenir professionnel sera difficile, poursuit Christian Debize, directeur de l’Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes. Ce qui les guide, c’est un projet de vie, de vivre par l’art, et le métier se confond avec leur mode d’existence. La question de l’insertion professionnelle ne se pose pas comme pour d’autres secteurs de l’enseignement supérieur. » Mesurer la qualité d’une école d’art à son taux d’insertion tiendrait de l’incompréhension du rôle de ce type d’établissement. « Les étudiants qui entrent aux Beaux-Arts viennent suivre un chemin vers eux-mêmes dans un développement spirituel profond. Ils choisissent une voie difficile quant à l’économie générale de leur vie », constate Jean de Loisy, directeur des Beaux-Arts de Paris.

Essor des écoles privées

Pourtant, d’autres établissements font de l’insertion de leurs élèves l’objectif principal de leur cursus. « Depuis une trentaine d’années, 166 écoles privées ont investi le domaine des arts plastiques », note la Cour des comptes. Une montée en puissance due, notamment, à la sélectivité des écoles publiques dont les effectifs limités laissent de nombreux candidats sur le carreau. Pour ces établissements privés, l’objectif n’est pas de porter un artiste en devenir, mais de former des « professionnels de la création » avec une approche métier assumée.

En témoigne le discours porté par l’Ecole de Condé, établissement privé qui dispose de huit campus en France et revendique un taux de placement de ses diplômés « de 90 à 100 % ». L’école forme aux métiers de la mode, du design d’espace, de la scénographie d’événements. « Nous apprenons à nos étudiants à travailler en équipe, avec des contraintes budgétaires, techniques, temporelles, affirme Dominique Beccaria, directrice générale de l’établissement privé. Nos enseignants sont des professionnels chargés d’inculquer les contraintes du monde du travail et de faire de nos étudiants des jeunes adultes employables. » Ces formations ont un coût pour les familles : entre 6 400 et 8 400 euros selon les campus et l’année d’études pour l’Ecole de Condé. D’autres écoles privées ont des frais de scolarité qui atteignent 12 000 euros par an. Malgré ces coûts, le ministère de l’enseignement supérieur estime les effectifs de ces établissements privés entre 15 000 et 20 000 élèves.

En plus du secteur privé, les écoles d’art sont concurrencées en France par une quinzaine d’universités qui ont développé un département en arts plastiques et qui regroupent environ 8 500 étudiants. « De nombreux jeunes choisissent l’université car elle offre un parcours professionnalisant », observe Marion Laval-Jeantet, directrice de l’Ecole des arts de la Sorbonne. Moins techniques que les écoles, les facultés offrent un enseignement pluridisciplinaire qui intègre une culture artistique, l’histoire de l’art, des sciences humaines. Le principal débouché professionnel est l’enseignement.

Formatage et sélection sociale

L’appétence pour les cursus universitaires est partiellement due à la sélectivité croissante des écoles d’art publiques. Le taux d’admission est de 9 % pour les écoles nationales et de 22 % pour les écoles territoriales. La sélectivité des établissements a conduit « à une généralisation des cursus préparatoires », pointe la Cour des comptes. Le secteur privé s’est imposé sur ce marché des « prépas » aux écoles d’art : on compte dans ces classes 11 700 étudiants, qui doivent débourser chacun entre 5 000 et 10 000 euros par an. Une étape socialement discriminante. Alors que Jean de Loisy reconnaît chercher, parmi ses candidats aux Beaux-Arts de Paris, la « singularité extrême », 65 % des reçus en première année sont passés par le « formatage » d’une classe préparatoire et la sélection sociale qu’elle implique.

De fait, les taux de boursiers montrent des disparités importantes entre les écoles nationales les plus prestigieuses et les écoles territoriales. A Nîmes, Christian Debize compte 50 % de boursiers. « Nous sommes attentifs à créer des promotions où vont se mixer les profils, les parcours de vie, dit-il. Nous sélectionnons des élèves issus de classes préparatoires et d’autres qui n’ont pas le bac. Si nous avons un candidat en provenance d’une famille rurale du fin fond des Cévennes, nous aurons une écoute attentive de ses motivations, même si, en apparence, il peut sembler moins armé. » Une sélection sur mesure qui n’est possible que dans les établissements qui accueillent de faibles effectifs. L’école de Nîmes compte 125 élèves.

Dans les grosses machines que sont les écoles nationales parisiennes, lyonnaise ou strasbourgeoise, « 1 000 candidats se présentent pour seulement 60 reçus, expose une enseignante. Ceux qui entrent ont les codes, une acculturation transmise par le contexte familial. Des enfants de CSP + pour beaucoup ». En effet, les quatre écoles situées à Paris et en Ile-de-France, ainsi que celle de Lyon, affichent un taux de 25 % de boursiers (contre 40 % à l’université, toutes filières confondues). Celui de la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg est un peu plus élevé, à 33 %.

Introduire un quota de boursiers

Introduire un quota de boursiers figure parmi les...

Lire la suite sur lemonde.fr